MEDDRAW "Rééducation et Diagostic Assistés par Ordinateur de Tâches de Dessin"

Programme Franco-Britannique Interreg IIIa

Contexte scientifique du projet

L'acte graphique peut être étudié à plusieurs niveaux de sa formation. A titre d'exemples, les formalisations proposées par Kellog pour définir les niveaux de traitement de la rédaction ou par Van Galen pour spécifier les niveaux de traitement des tracés manuscrits ouvrent actuellement des lignes de recherche quant à l'activité cognitive qui préside à la production de traits, lettres, mots, phrases et textes. Les synthèses récentes (Zesiger, 1995, Simmer, Leedham et Thomassen, 1996) insistent sur la nécessité d'examiner les processus cognitifs et leurs corrélats neuronaux engagés dans l'écriture à partir de l'enregistrement dynamique des productions.

Le passage de l'analyse de l’écriture inscrite sur le papier, à l'examen des composantes spatiales et temporelles au fil de la réalisation ouvre des perspectives novatrices à la fois pour atteindre une compréhension des processus cognitifs de planification et de contrôle de l'écrit et à la fois pour réviser les connaissances acquises sur le développement normal et pathologique des habiletés scripturales. Le calcul des variations de vitesse, d'accélération ; des types de segmentation des tracés ; de leur organisation dans l'espace de la feuille (orientation, linéarité), autorise à décrire les règles d'action et leur planification en fonction de l'intention graphique et de la complexité de la tâche. On peut alors recomposer des chroniques développementales non seulement en fonction de l'aisance d'enchaînement des mouvements d'écriture mais aussi en fonction des intentions de production. Ces études du développement normal peuvent être prolongées par l’analyse des tracés chez des personnes atteintes de pathologies affectant les processus de planification et/ou ceux de contrôle moteur et par la mise au point de systèmes d’aide à l’apprentissage ou la rééducation. Dans ce dernier cas les techniques de tutelle (monitoring) s’appuient sur la reconnaissance en temps réel des formes tracées.

Besoins exprimés par les professionnels de santé

Depuis quelques années, l'étude de l'organisation de l'écriture en ligne est devenue primordiale dans la prise en charge des enfants manifestant des troubles des acquisitions scolaires ou porteurs de handicaps avérés (trisomie, etc...). Il s'agit en effet de faire un diagnostic précis des processus qui dysfonctionnent dans la réalisation de l'écriture en vue de définir les formes d'éducation ou de rééducation. Le laboratoire PSY.CO (Prof. D. Mellier) a engagé ce travail à Rouen auprès d'enfants qui viennent en consultation en pédiatrie pour troubles des apprentissages et dans les structures spécialisées recevant des enfants et adultes handicapés mentaux. Plusieurs mémoires de maîtrise explorent chaque année la réalisation de formes graphiques dans des contextes différents (copie, reproduction de mémoire). Une thèse est en cours chez l'enfant retardé mental (financement Conseil Régional). Les travaux de ce laboratoire sont reliés à ceux conduits à Genève, Niemeg (coopération interlaboratoire). D'autre part, le suivi neuropédiatrique des enfants handicapés ou à risques de handicaps constitue une question majeure de santé publique. Le CHU de Rouen (Prof. S. Marret) a ouvert une consultation spécialisée pour les enfants présentant des troubles des apprentissages, en particulier langage oral et écrit qui travaille en concertation avec la mission Handiscol et les services de rééducation. L'examen graphomoteur fait partie du bilan neuropédiatrique et permet de préciser les prises charges thérapeutiques.

Les praticiens de la psychologie et de la rééducation graphomotrice ainsi que les médecins spécialisés dans le diagnostic et le suivi de patients atteints de troubles neuro-fonctionnels sont donc tout particulièrement intéressés par un outil informatique permettant d'analyser les tracés saisis en ligne, d'extraire des caractéristiques temporelles et spatiales à partir desquelles ils peuvent élaborer un diagnostic et de suivre l'évolution des thérapeutiques de réhabilitation prescrites. D'autre part, l'utilisation d'un logiciel de traitement en ligne permet d'insérer immédiatement le compte rendu dans le dossier du patient facilitant ainsi grandement la transmission avec les rééducateurs.

Il n'existe pas actuellement de tels logiciels sur le marché ayant cette vocation à la fois d'analyse automatique des tracés, d'aide au diagnostic et d'aide à la réhabilitation. Tout au plus existe-t-il quelques prototypes de laboratoire dans lesquels on peut trouver des "outils" permettant d'extraire quelques caractéristiques classiques (position, vitesse, accélération, pression, régularité) et ne permettant de tester qu'un jeu réduit de conditions. Les différents partenaires de ce projet souhaitent donc développer un système opérationnel fiable à l'usage des praticiens de la psychologie et de la rééducation graphomotrice et des médecins leur offrant une aide au diagnostic et à l'évaluation des thérapeutique de réhabilitation.

Par le développement d’activités de recherche fondamentales et appliquées reposant sur une collaboration interdisciplinaire, ce projet vise également à enrichir simultanément les connaissances dans les deux domaines de la psychologie/neuro-psychologie (grapho-motricité) et des sciences pour l’ingénieur (reconnaissance de formes, traitement du signal) tout en apportant un bénéfice à la compréhension des troubles grapho-moteurs.

Contenu détaillé des phases

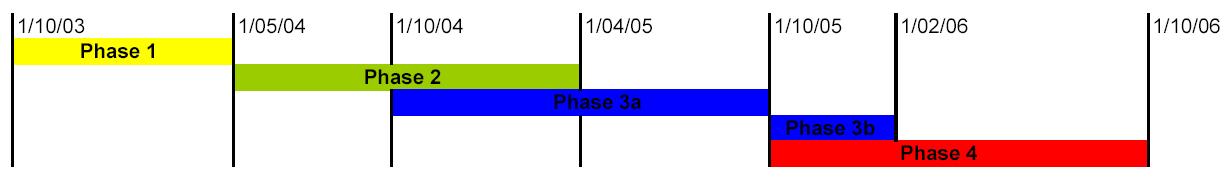

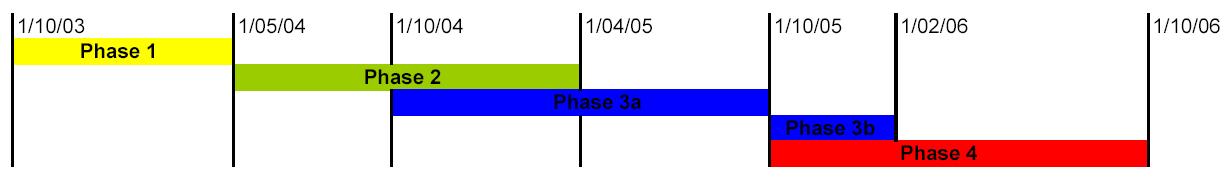

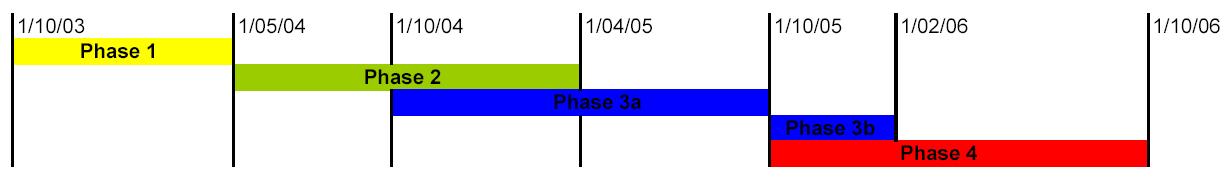

Le calendrier du projet est sur 3 ans. Il se décomposera en 4 phases étroitement liées suivant le planning suivant:

La phase 3 est découpée en 2 phases (3a et 3b) permettant de fournir un délivrable identifié au bout de 2 ans (fin de la phase 3a). Les phases 3b et 4 permettront de finaliser le système par des tests en environnement hospitalier. Le contenu détaillé des 4 phases est le suivant:

Phase 1: Mise en commun des ressources et expériences des deux centres et avec les partenaires cliniciens (7 mois)

Cette phase vise à mettre en commun les ressources et l'expérience des deux centres afin d'établir des tests de dessins adaptés et des techniques de rééducation à mettre en oeuvre. Les deux partenaires ont des expériences complémentaires dans le domaine de l'analyse et du traitement de l'écriture et du dessin: l'équipe anglaise en collaboration avec des médecins a développé ses recherches autour de l'analyse de tâches de dessin pour l'aide au diagnostic et le suivi de patients atteints de troubles neuro-fonctionnels (négligence visio-spatiale chez les patients cérébro-lésés); l'équipe française a plutôt développé ses recherches autour de l'analyse et le traitement de l'écriture manuscrite en collaboration avec des psychologues pour l'aide au diagnostic des troubles d'apprentissage chez l'enfant et l'adulte handicapé mental.

La phase 1 a donc un triple objectif: d'une part pour les chercheurs relevant des sciences pour l'ingénieur, il s'agit de faire le point sur les applications, outils et méthodes développés par chacun des partenaires dans le cadre de leurs recherches respectives; d'autre part pour les médecins et psychologues, il s'agit de confronter leurs expériences dans le traitement des conditions cliniques dans le domaine de la neuro-psychologie; enfin, la collaboration inter-disciplinaire et trans-frontalière vise à mettre en commun les moyens d'étude des psychologues et médecins intéressés par le diagnostic et la rééducation des troubles neuro-fonctionnels et ceux des sciences pour l'ingénieur spécialisés en reconnaissance de formes et traitement du signal, d'une part pour éclairer les questions posées dans chaque domaine et d'autre part pour enrichir mutuellement les formes de validation des modélisations avancées pour analyser ces troubles.

Parallèlement à ces travaux, la phase 1 a aussi pour objectif de développer un site web bilingue présentant le projet et rendant compte de son état d'avancement par la publication en ligne de rapports et publications liées aux travaux développés dans le cadre de ce programme.

Phase 2: Spécification et conception d'une plateforme logicielle générique (12 mois)

L'objectif de la phase 2 est d'organiser la structure d'un logiciel générique permettant l'analyse de tâches de dessin et d'écriture et de développer les modules de traitement de base incontournables pour l'analyse envisagée. Il s'agit en particulier de développer des modules de traitement "bas-niveau" robustes car utilisés dans tous les protocoles de tests retenus à l'issue de la première phase. Ces modules concernent notamment:

- l'acquisition en ligne du signal issu de la tablette à digitaliser, notamment en contrôlant au niveau matériel la fréquence d'échantillonnage (c'est-à-dire la résolution temporelle et spatiale des tracés) afin d'obtenir un signal "fiable";

- le filtrage (lissage) du signal temporel et spatial par application de procédures mathématiques classiques visant à éliminer des données le bruit généré par la chaîne d'enregistrement;

- l'extraction de caractéristiques spatiales (longueur de la trajectoire, hauteur, largeur, surface, courbures, inclinaison, ...), temporelles (temps de réaction, temps de production, nombre de pauses, ...), cinématiques (vitesse moyenne, vitesse maximale, indice de continuité/discontinuité du mouvement) et dynamique (accélération).

La phase 2 a aussi pour objectif de mettre en oeuvre (informatiser) les protocoles de tests retenus à l'issue de la première phase. Un soin particulier sera notamment apporté à la conception de l'interface utilisateur, celle-ci devant être particulièrement conviviale puisque le logiciel développé sera destiné tout d'abord à des non spécialistes de l'informatique (psychologues et médecins). En particulier, l'interface envisagée permettra de donner, via l'écran, des instructions ou des modèles de formes à recopier, fournir une connaissance des résultats en cours d'expérience ou de thérapie et enfin étudier les différentes composantes de la trace et affiner son analyse.

Phase 3a: Mise en oeuvre des modules propres à chaque tâche et des routines de réhabilitation (12 mois)

A partir des briques de base développées au cours de la phase 2, cette phase a pour objectif de développer les modules de traitement spécifiques à chaque test envisagé et aux routines de réhabilitation associées. En particulier, pour effectuer des mesures relatives à des unités déterminées (traits, figures géométriques, lettres, mots, ...), il faut être capable de segmenter les productions écrites afin d'en extraire des caractéristiques temporelles et spatiales de plus haut niveau. La segmentation s'effectue généralement sur la base conjointe de critères géométriques et de critères cinématiques. Les points remarquables qui vont servir d'ancrage à la décomposition sont, sur le plan géométrique, les points de rebroussement ou les endroits où la courbure est maximale.

Il est toutefois extrêmement difficile de segmenter un tracé manuscrit quelconque en unités constituantes sans utiliser de connaissance a priori sur le tracé analysé. C'est pourquoi, l'extraction de caractéristiques de plus haut niveau (organisation sériale des traits consécutifs, fluidité du mouvement graphique, coordination des mouvements fins, précision de recopie d'une figure, ...) nécessite le développement de modules spécifiques à chacun des tests envisagés. Notons que ce sont ces caractéristiques de haut niveau qui intéressent psychologues et médecins puisque c'est à partir de celles-ci qu'ils peuvent porter un diagnostic et apporter des thérapeutiques adéquates aux patients.

La phase 3a a également pour objectif de développer les routines de réhabilitation proposées par les médecins et psychologues à l'issue des travaux de la phase 1. Ces routines vont permettre de fournir une aide aux médecins et psychologues dans la prise en charge graphomotrice et leur permettre d'évaluer les effets des thérapeutiques mises en place. Il s'agira donc ici de développer des modules permettant d'évaluer la qualité d'exécution d'un exercice de dessin ou d'écriture en calculant par exemple la "distance" à des modèles (temporels et spatiaux) de référence (boucles en chaîne, lettres, mots, recopie de figures géométriques, ...).

La volonté de scinder la phase 3 en deux phases vient du fait que l'on peut fournir, au bout de deux ans, un premier logiciel (ainsi que sa documentation) qui présentera toutes les fonctionnalités requises, pas forcément optimisées mais permettant tout de même son évaluation en environnement clinique pendant les phases 3b et 4. C'est donc en quelque sorte une garantie de fournir un délivrable identifié à mi-parcours.

Phase 3b: Test du système en parallèle avec l'amélioration des performances (4 mois)

Cette phase est le prolongement de la phase 3a et a pour principal objectif d'améliorer, en parallèle avec l'évaluation clinique de la phase 4, le logiciel et les méthodes développées. L'ensemble des modules intégrés dans le logiciel sera testé en environnement clinique d'une part pour évaluer la robustesse et la précision des mesures effectuées sur les tracés mais aussi pour apporter les modifications nécessaires notamment à l'interface utilisateur (présentation des résultats, présentation de profils longitudinaux et transversaux, ...). Cette évaluation est envisagée à partir de tests cliniques simples en prenant en compte le retour utilisateur (patient/médecin).

Phase 4: Test du système en environnement clinique/hospitalier (12 mois)

Cette phase vise à mettre en oeuvre un protocole de tests à petite échelle pour tester le système dans un environnement clinique auprès d’enfants scolarisés, d’adultes et d’enfants présentant des troubles d’apprentissage de l’écrit. Il s'agit donc ici pour les médecins et psychologues d'utiliser le système dans des conditions réelles afin d'une part de recueillir des données, de les analyser, d'établir leur diagnostic à l'aide des caractéristiques extraites automatiquement par le système, de prescrire les thérapeutiques associées et d'analyser sur plusieurs périodes d'acquisition les effets des méthodes de réhabilitation proposées dans le logiciel. C'est précisément l'intérêt de tester le système sur une période relativement longue puisque les médecins et psychologues pourront valider sur le terrain les hypothèses émises. Ce sera aussi l'occasion pour la partie développement d'apporter les dernières modifications aux modules d'extraction de caractéristiques, aux modules de réhabilitation ainsi qu'à l'interface homme-machine.

En outre, les deux équipes françaises et anglaises disposant du même outil logiciel de saisie et d’analyse de l’écriture et de tâches de dessin pourront procéder chacune de leur côté aux manipulations auprès de la population visée dans l’étude. Les données ainsi recueillies en France et en Angleterre seront échangées afin de disposer d’un plus grand nombre de données communes pour valider les modélisations avancées dans la compréhension des troubles étudiés.

Il va aussi de soi que cette phase donnera de nouveaux aperçus dans les dysfonctionnements étudiés, ce qui mènera à une compréhension meilleure et plus approfondie de ces conditions. C'est une consolidation naturelle des phases précédentes, fournissant une compréhension maximale du potentiel de ce type de test dans la pratique clinique de routine.

Travaux antérieurs des participants

Equipe de L. Heutte et T. Paquet (Laboratoire PSI)

- L. Heutte, A. Nosary and T. Paquet, A multiple agent architecture for handwritten text recognition, accepted for publication in Pattern Recognition.

- A. Nosary, L. Heutte and T. Paquet, Unsupervised writer adpatation applied to handwritten text recognition, accepted for publication in Pattern Recognition.

- A. Bensefia, T. Paquet and L. Heutte, Writer identification using an information retrieval paradigm, Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR'2003, Edinburgh, UK, to appear in IEEE Proceedings, 2003.

- G. Koch, L. Heutte and T. Paquet, Numerical sequence extraction in handwritten incoming mail documents, Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR'2003, Edinburgh, UK, to appear in IEEE Proceedings, 2003.

- A. Bensefia, T. Paquet and L. Heutte, Information retrieval based writer identification, Proceedings of the 3rd International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems, PRIS'2003, Angers, France, Jean-Marc Ogier and Eric Trupin (Eds.), ICEIS Press, ISBN 972-98816-3-4, pp. 56-63, 2003.

- G. Koch, L. Heutte and T. Paquet, Numerical field extraction in handwritten incoming mail documents, Proceedings of the 3rd International Workshop on Pattern Recognition in Information Systems, PRIS'2003, Angers, France, Jean-Marc Ogier and Eric Trupin (Eds.), ICEIS Press, ISBN 972-98816-3-4, pp. 167-172, 2003.

- A. Nosary, T. Paquet et L. Heutte, Reconnaissance de textes manuscrits par adaptation au scripteur, Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document, CIFED'2002, Hammamet, Tunisie, pp. 365-374, 2002.

- A. Nosary, L. Heutte et T. Paquet, Reconnaissance de mots manuscrits par segmentation-reconnaissance: apports d'une reconnaissance lettres par niveau avec rejet, Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document, CIFED'2002, Hammamet, Tunisie, pp. 355-364, 2002.

- A. Bensefia, L. Heutte, T. Paquet et A. Nosary, Identification du scripteur par représentation graphèmes, Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document, CIFED'2002, Hammamet, Tunisie, pp. 285-294, 2002.

- A. Nosary, T. Paquet, L. Heutte and A. Bensefia, Handwritten text recognition through writer adaptation, IEEE Proceedings, 8th International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, IWFHR'02, Niagara-on-the-Lake, Canada, pp. 363-368, 2002.

- A. Bensefia, A. Nosary, T. Paquet and L. Heutte, Writer identification by writer's invariants, IEEE Proceedings, 8th International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, IWFHR'02, Niagara-on-the-Lake, Canada, pp. 274-279, 2002.

- P. Pereira, L. Heutte and Y. Lecourtier, Source-to-source Instrumentation for the Optimization of an Automatic Reading System, The Journal of Supercomputing, 18(1):89-104, January 2001.

- L. Heutte, T. Paquet, A. Nosary and H. Khoufi, Handwritten text recognition through writer adaptation, in V. Sgurev, K. Boyanon and M. Hadjiski (Eds.): Proceedings of the International Conference on Automatics and Informatics, Sofia, Bulgaria, May 31 - June 2, 2001.

- T. Paquet, L. Heutte, A. Nosary and Y. Lecourtier, Problématique de la Reconnaissance de l'Ecriture, Communication Multimédia, Premières Rencontres des STI, ASTI'2001, Paris, France, pp. 53, 2001.

- L. Heutte, T. Paquet, A. Nosary and C. Hernoux, Handwritten text recognition using a multiple-agent architecture to adapt the recognition task, Proceedings of the Seventh International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, IWFHR VII, September 11-13 2000, Amsterdam, L.R.B. Schomaker & L.G. Vuurpijl (Eds.), Nijmegen: International Unipen Foundation, ISBN 90-76942-01-3, pp. 413-422, 2000.

- A. Nosary, L. Heutte, T. Paquet et C. Hernoux, Lecture automatique de textes manuscrits basée sur une architecture multi-agents, Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document, CIFED'2000, Lyon, France, pp. 363-372, 2000.

- T. Paquet, A. Nosary, L. Heutte et Y. Lecourtier, Apprendre l'écriture du scripteur pour adapter la reconnaissance, 12ème Congrès Francophone AFRIF-RFIA, RFIA'2000, Paris, France, vol. 3, pp. 337-346, 2000.

- A. Nosary, L. Heutte, T. Paquet and Y. Lecourtier, Defining writer's invariants to adapt the recognition task, 5th International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR'99, Bangalore, India, pp. 765-768, 1999.

Equipe de D. Mellier (Laboratoire PSY.CO)

- Bonneton, N., Mellier, D. (2002). Isochronic component of pointing movements in children aged from 26 to 40 months. Current Psychology Letters: Behavior, brain and cognition, 6, 17-25.

- Coquel, S., Mellier, D., (2000). Développement et troubles de l'attention, Revue de Neuropsychologie, vol.10, n°3, 441-457.

- Heutte, V., Mellier, D. (1999). Etude comparée des paramètres dynamiques de l'écriture du prénom et d'anagrammes chez l'enfant d'âge scolaire, communication affichée et orale à la journée RESOC Approches cognitives de l'écrit, Rouen, Novembre.

- Heutte, V., Mellier, D. (2000). Etude comparative du tracé de prénoms de 5 à 8 lettres chez l'enfant, communication orale à la Journée des Doctorants ResOC, Caen, Mai.

- Lehalle, H., Mellier, D. (2002). Psychologie du développement: enfance et adolescence. Paris, Dunod

- Mellier D, Bullinger A. (1999). Le développement des actions motrices. In: J.A. Rondal, E. Espéret (éds) Manuel de psychologie de l'enfant. (pp 191-214), Liège, Mardaga.

- Mellier, D. (2000). Le développement gestuel du jeune enfant: de la manipulation à la praxie . ANAE, 59.

- Mellier, D. (2001). Les nouvelles technologies interrogées par la psychologie du développement et des handicaps. Enfance, 1, 75-80.

- Mellier, D., Lécuyer, R. (2003) La variété des développements. Enfance, 1.

- Rémi C, Amara C, Courtellemont P, De Brucq D, Largy P, Mellier D. (1999). Analysis of children's graphomotricity: a study of its automatization. Canadian Conference on Computer Vision, Signal and Image Processing, and Pattern Recognition, Québec.

- Rémi C, Amara C, Courtellemont P, De Brucq D, Largy P, Mellier D. (1999). Automatic analysis of the temporal structuring of children's drawings. International Graphics Society, Singapour.

- Rémi C, Amara C, Courtellemont P, De Brucq D, Mellier D. (1999). Développement d'un outil d'analyse automatique de la structuration spatiale et temporelle de tracés géométriques. Journées des Jeunes Chercheurs Francophones en Vision par Ordinateur, Aussois.

- Rémi C, Amara C, Courtellemont P, De Brucq D, Mellier D. (1999). Un logiciel d'analyse automatique de la structuration de figures géométriques acquises en ligne. Canadian Conference on Computer Vision, Signal and Image Processing, and Pattern Recognition, Québec

- Tsao, R., Mellier, D. (2002). Development of the graphic gesture at the Down syndrome child: how the graphic strategies are influenced by the context. Fouth european conference, Psychological theory and research on Mental Retardation and Cognitive developmental Disabilities, Catania, May.

Equipe de S. Marret (CHU Rouen)

- Fetal lactic dehydrogenase variation in normal pregnancy and in cases ofsevere intra-uterine growth restriction. E Verspyck, E. Gaillard, F Parrot, S. Marret, L. Marpeau. Prenatal Diagn, 1999, 19, 229-233.

- Glycine antagonist and NO synthase inhibitor protect the developing mouse brain against excitotoxic lesions mimicking leukomalacia and stroke. S. Marret, C. Bonnier, JM. Raymackers, A. Delpech, P. Evrard, P. Gressens. Pediatr Res, 1999, 45, 337-341

- Activity-dependant neurotrophic factor requires protein kinase C and mitogen-activated protein kinase activation to protect the developing brain against excitotoxicity. P. Gressens, S. Marret, C. Bodénant, Leslie Schwendimann, P. Evrard. J Molecul Neurosci, 1999, 13, 199-210.

- Grande prématurité, risque de handicaps neuro-psychiques et neuroprotection. S. Marret, L. Marpeau. J Gynecol Obstet Biol Reproduction , 2000, 29 :373-384.

- Altered NMDA receptor-mediated calcium mobilization and neuronal migration disorder in Zelleweger mice. P. Gressens, M. Baes, P. Leroux, A. Lombes , P. VanVeldhoven , A. Janssen . S. Marret, P. Evrard. Ann Neurol, 2000, 48, 336-343.

- Effets neurotoxiques du plomb chez l'enfant : aspects biologiques et épidémiologiques. B. Larroque, S. Marret. Med Thérapeutique Pédiatr, 2000, 3, 474-481.

- VIP and PACAP 38 modulate ibotenate-induced neuronal heterotopias in the newborn hamster neocortex. P. Gressens, C. Arquié, J. Hill, S. Marret, N. Sahir, P . Robberecht, P. Evrard. J Neuropathol Exp Neurol, 2000, 59:1051-62.

- Central role of microglia in neonatal excitotoxic lesions of the murine periventricular white matter. SL. Tahraoui, S. Marret, C. Bodénant, P. Leroux, MA Dommergues, P. Evrard, P. Gressens. Brain Pathol, 2001, 11, 56-71.

- Fetal and neonatal cerebral infarcts. S. Marret, C. Lardennois, A. Mercier, S. Radi, C. Michel, C. Vanhulle, A. Charollais, P. Gressens. Biol Neonate, 2001, 79 :236-240.

- Isolated mild antenatal ventriculomegaly : a retrospective study of 26 cases. A. Mercier, D. Eurin, E. Verspyck, L. Marpeau, S. Marret. Prenatal Diagn, 2001, 21 : 1-8.

- Environmental factors and disturbances of brain development. P. Gressens, B. Mesples, N. Sahir, S. Marret, A. Sola. Semin Neonatol 2001, 6 : 185-94.

- Cerebral white matter damage in the preterm infant: pathophysiology and risk factors. E. Saliba, S. Marret. Semin Neonatol 2001, 6 : 121-33.

- X-linked lissencephaly with absent corpus callosum and ambiguous genitalia (XLAG). Clinical, MRI and neuro-pathological findings. D. Bonneau, A. Toutain, A. Laquerrière, S. Marret, P. Saugier-Veber, M.A. Barthez, S. Radi, V. Biran-Mucignat, D. Rodriguez, A. Gélot. Ann Neurol 2002, 51: 340-9.

- Glucocorticoid treatment and excitotoxic white matter injuries in mice pups. C. Arquié, P. Leroux, C. Bodénant, A. Laquerrière, L. Marpeau, S. Marret. Br J Obstet Gynecol 2002, 109: 989-996.

Return to my Home Page

Last updated: June 2006